1.福井県のブランド蟹である越前がにについているタグの色は次のうちどれでしょう。

- 1.赤色

- 2.青色

- 3.緑色

- 4.黄色

黄色

越前がにについているタグは、福井県の越前漁港で水揚げされた越前がにに付けられる”識別マーク”です。越前町漁業協同組合が越前がにのブランドを守ろうと1997(平成9)年に始めました。その翌年には福井県漁業協同組合連合会が、県内の港に水揚げされるすべての越前がに(雄)に黄色のタグを取り付けました。なお、県外の漁港で水揚げされた蟹には別の色のタグがついています。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/suisan/ryutsu/echizengani_1.html

2.小浜の駅弁としても有名で、羽田空港の「空弁」としても人気がある、福井でよく食べられるある魚の丸焼きがのった寿司は何でしょう。

- 1.焼きまぐろ寿司

- 2.焼き鯛寿司

- 3.焼き鯖寿司

- 4.焼き鮭寿司

焼き鯖寿司(やきさばずし)

小浜の浜焼き鯖は、地元では広く食べられている郷土料理でもあります。香ばしく焼き上げた鯖を、しょうがや大葉、酢飯とともに押し寿司にする「焼き鯖寿司」は、羽田空港の「空弁」として大ヒットしたことから、福井名物として一躍有名になりました。各店こだわりの焼き鯖寿司が手土産や駅弁として出されています。

https://fuku-iro.jp/feature/detail_223.html

3.オムライスのうえにとんかつがのっている料理で、名前の由来や発祥には諸説あるなどなぞは多いが、お店ごとの様々な特徴も楽しめる、越前市武生(たけふ)地区にて30年以上前から地元の人に食べられている、写真のソウルフードは何か。

- 1.タケフライス

- 2.エチゼンライス

- 3.フクイオムライス

- 4.ボルガライス

ボルガライス

ボルガライスとは、越前市武生地区にて、30年以上前から地元の人に食べられているソウルフードです。オムライスのうえにとんかつが乗っている料理とざっくりとした定義らしきものはありますが、名前の由来や発祥には諸説あるなどなぞが多く、お店ごとにソースが違ったりライスの味が違ったりと様々な特徴があります。

https://fuku-iro.jp/feature/detail_110.html#889

https://volga-rice.jimdofree.com/

4.大野市にある南六呂師エリアは、この場所が誇る自然環境が世界的に評価され、令和5年に日本では4例目となる、ある保護区に認定されました。どのような保護区でしょう。

- 1.野生動物保護区

- 2.文化財保護区

- 3.世界遺産保護区

- 4.星空保護区

星空保護区

令和5年8月21日に、星空の世界遺産と呼ばれる「星空保護区」に認定されました。認定部門は、「アーバン・ナイトスカイプレイス部門」で、この部門での認定は、アジア初となります。

六呂師高原|おすすめの観光スポット|【公式】福井県 観光/旅行サイト | ふくいドットコム

5.主に奥越地域で栽培されており、大野市上庄(かみしょう)地区のものは「大野在来(おおのざいらい)」と呼ばれる在来系統の品種として、2017年に農林水産省の地理的表示保護制度(GI)に登録された、写真の農産物は次のうちどれでしょう。

- 1.じゃがいも

- 2.さつまいも

- 3.さといも

- 4.ながいも

さといも

「上庄さといも」は、在来系統の「大野在来」と呼ばれるさといもで、肉質が非常に緻密で固くしまっており、煮くずれしにくく、食べるともちもちとした独特の歯触りを持っています。親芋の周りに子芋・孫芋・ひ孫芋がしっかりとついている「親責め」と呼ばれる状態は大野在来特有のものです。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/0043/index.html

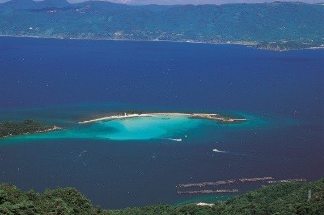

6.敦賀半島の先端に浮かぶ小さな無人島である水島(みずしま)は、透明度の高い水質と白い砂が特徴で、夏場には県内外から多くの海水浴客が訪れます。この無人島は「北陸の○○」と呼ばれていますが、〇〇に当てはまる場所はどこでしょう。

- 1.グアム

- 2.サイパン

- 3.ハワイ

- 4.モルディブ

ハワイ

海水浴期間中は、渡し船に乗って水島に渡ります。船上で潮風を受けながらぐんぐん近づく水島を見ていると、どこか南国のリゾート地を訪れているような気分になります。ゆったり過ごすにはもってこいの島。お店などもないので、飲食物は各自で用意して自然を満喫してください。

https://tsuruga-kanko.jp/spot/nature/mizusima/

7.小浜で人気のお土産である、とある魚を三枚におろして塩でしめ、酢で漬け込んだ後、笹の葉とともに杉でできた樽(たる)に詰めた珍味は何でしょう。

- 1.鯖(さば)のささ漬け

- 2.小鯛(こだい)のささ漬け

- 3.イカのささ漬け

- 4.キンメダイのささ漬け

小鯛のささ漬け

「小鯛のささ漬け」は、小浜を代表する珍味です。7から8センチの小鯛を3枚におろし、うす塩と酢に漬け、ささの葉を添えて、杉の木の香りが漂う小さな樽に詰めて作られます。ささ漬けに使われる小鯛は、「レンコダイ」とも「ハナオレダイ」ともいわれ、日本海の荒海で育った身の引き締まった小鯛です。

https://www1.city.obama.fukui.jp/kanko-bunka/rekishi-bunka/shokubunka/119.html

8.越前市はある鳥の、日本での最後の生息地の一つと言われ、古くから市民に親しまれるこの鳥について、「○○が舞う里」越前市として環境整備などのさまざまな活動が行われています。○○に入る鳥の種類はなんでしょう。

- 1.キジ

- 2.クジャク

- 3.ツル

- 4.コウノトリ

コウノトリ

越前市は、コウノトリが日本で最後まで生息していた地域の一つです。市の鳥にも指定され、古くから人々に親しまれてきました。現在では地域住民や関係団体などが連携し、環境にやさしい農業の推進や、環境保全などを行っております。取組みが実を結び、平成22年にはコウノトリが飛来し、107日滞在したほか、平成23年にはコウノトリの飼育・放鳥事業もはじめました。引き続き、コウノトリが舞う里をめざして環境保全に取り組んでいます。

https://www.city.echizen.lg.jp/office/kankyounourin/020/satochisatoyama/nmausatodukuri.html

9.福井県越前市で作られる「味真野茶」(あじまのちゃ)の特徴として、正しいものはどれでしょう。

- 1.福井県民が飲むお茶は9割が味真野茶である

- 2.福井県で唯一つくられるお茶である

- 3.令和元年に栽培が開始された新しいお茶である

- 4.冬に茶摘みが行われる

福井県で唯一つくられるお茶である

味真野茶(あじまのちゃ)は福井県で唯一つくられるお茶だといわれています。福井県越前市の味真野地区にて、室町時代からつくられているお茶ですが、後継者不足のためお茶の栽培は衰退してしまいました。この由緒正しきお茶のもみ唄の普及と復活を目的に味真野茶保存会が設立され、茶畑の管理や普及を行っています。味真野茶による煎茶はほどよい苦味とすっきりした味わいがあり、また紅茶にするとほのかな甘味があります。

https://www.fuku-e.com/feature/detail_779.html

https://chamart.jp/archives/learn_japan/fukui/

https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20250510/3050020539.html

10.園内には、自生・植栽あわせて3000種以上の植物を見ることができ、自然のミズゴケ湿地が保存された「湿生植物園」や里山の二次林を観察できる「自然生態保護林」がある越前町立福井総合植物園の愛称は何でしょう。

- 1.グリーンパーク

- 2.プラントピア

- 3.ナチュラルランド

- 4.フラワーパーク

プラントピア

福井総合植物園は越前町丹生(にう)山地の自然の地形と植生を生かした植物園として1994年に開園しました。園内には、「湿生植物園」や「自然生態保護林」のほか、ロックガーデン、薬草園、分類見本園など様々なテーマに沿った植栽区域が設けられています。また、正面入口の「植物館」には福井県を中心とした植物相と植生、植物の系統進化についての展示があり、植物学の初歩を分かりやすく学ぶことができます。

ご案内|越前町立福井総合植物園 プラントピア

11.令和3年3月に福井県ではじめて重要文化的景観の選定を受けた「越前海岸の水仙畑」がある市町の組み合わせで正しいものはどれでしょう。

- 1.坂井市・福井市・越前町

- 2.福井市・越前町

- 3.福井市・越前町・南越前町

- 4.越前町・南越前町・敦賀市

福井市・越前町・南越前町

「越前海岸の水仙畑」の景観で福井県ではじめて重要文化的景観の選定を受けたのは、福井市(下岬の文化的景観)、越前町(上岬の文化的景観)、南越前町(糠(ぬか)の文化的景観)です。冬の副業として始まった水仙栽培が地域の代表的ななりわいへ発展していった過程と越前海岸の暮らしを知る景観として評価されました。花の栽培地としても全国で初めての選定です。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/bunshin/cultural-landscupes.html

12.越前がに「極」初セリの過去最高落札額はいくらでしょう。(令和7年3月現在)

- 1.40万円

- 2.110万円

- 3.260万円

- 4.310万円

310万円

2015年に新登場した越前がにの最上級ブランド「極」。「極」は、水揚げ量のわずか0.05%程度しか水揚げされず、基準を満たした越前がにのみに専用のタグが付けられます。2022年に水揚げされた2.2kgの「極」には310万円の過去最高値(2025年3月時点)がつきました。

なお、「極」の基準は、こうら14.5cm以上 爪幅3.0cm以上 重量1.5kg以上(越前町では、ゆで上げ後に1.3kgの重さを確保するため、独自に水揚げ時1.5kg以上を「極」として選別)となっています。

https://www.town-echizen.jp/about/feature.php?id=1

13.年の瀬にも食べられる伝承料理で、小浜市発祥のものではさばのへしこを漬け込んでつくられる、塩と米飯で乳酸発酵させた、現代の各地の寿司のルーツとされる日本の伝統的な保存食は次のうちどれでしょう。

- 1.うみずし

- 2.なれずし

- 3.こうじずし

- 4.しおずし

なれずし

「なれさば(なれずし)」は、古代ずしとも言われ、各地の寿司のルーツとされています。若狭名物、さばの「へしこ」を水洗いし、丸一日水につけて塩出しをし、皮をはいで、腹を開き、ご飯とこうじを混ぜ合わせて詰め込みます。これをたるの中につけ込んだのが、「さばのなれずし」です。

https://www1.city.obama.fukui.jp/kanko-bunka/rekishi-bunka/shokubunka/113.html

14.高浜町のシンボル的な景勝地で、「若狭富士(わかさふじ)」とも呼ばれる山の名前は何でしょう。

- 1.青葉山

- 2.三方五湖山

- 3.若狭岳

- 4.赤礁崎山(あかぐりざきやま)

青葉山(あおばさん)

青葉山は標高約693mの山で、その美しい円錐形の姿から「若狭富士」とも呼ばれています。登山コースも整備されており、多くの登山者が訪れます。また、山岳信仰の対象でもあり、古代寺院もこの山のふもとにあります。

https://wakasa-takahama.jp/spot/aobasan/

15.てっさ や、てっちり等で食べられている高浜町の特産品として有名な魚は何でしょう。

- 1.フグ

- 2.サバ

- 3.ハマチ

- 4.タイ

フグ

福井県の高浜町が発祥の地である若狭ふぐ。若狭ふぐとは福井県の若狭湾で養殖されているトラフグのことで、トラフグは食用フグのなかで最もおいしい「フグの王様」と称される高級食材です。てっさ(ふぐ刺し)、てっちり(ふぐ鍋)等で食べられています。

https://aoaokichijitsu-syokutabi.jp/column/380

16.おおい町には、特産品のとある農産物をモチーフにしたテーマパークがあります。園内にある高さ30mのタワーも形を模している、このとある農産物とは何でしょう。

- 1.きのこ

- 2.たけのこ

- 3.さつまいも

- 4.さといも

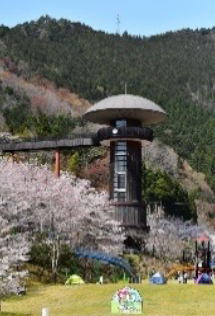

きのこ

おおい町の特産品の一つにきのこがあります。「きのこの森」は、その「きのこ」を扱うテーマパークとして平成6年に開園しました。高さ30mある展望台には全長460mのローラー滑り台が設置されており、きのこものしり館では世界の珍しいキノコの展示や特産のしいたけ栽培の様子が見学できます。また、きのこロードではキノコ観察や自然散策も楽しめます。

きのこの森 | おすすめ観光スポット | FUKUI若狭ONEweb 福井「若狭路」の観光サイト

17.福井県のブランド魚「若狭ぐじ」とは、次のうちどの魚のことを指すでしょう。

- 1.アカアマダイ

- 2.オオアマダイ

- 3.イシダイ

- 4.クロダイ

アカアマダイ

アマダイは、タイ科とは別のアマダイ科に属していて、このアマダイ科の魚は、日本では5種類確認されています。若狭湾で漁獲されるアマダイは、ほとんどが「アカアマダイ」となっています。

https://www.pride-fish.jp/JPF/pref/detail.php?pk=1433472614

18.あわら市の特産品の一つに、甘味が強く、しっとりした味わいが特徴のサツマイモがあります。そのサツマイモの名前は何でしょう。

- 1.坂出金時

- 2.なると金時

- 3.とみつ金時

- 4.佐原金時

とみつ金時(きんとき)

福井県の北端に位置する北潟湖と日本海に挟まれた丘陵地帯に位置するあわら市富津(とみつ)地区で栽培されているサツマイモで、昭和60年から生産されています。山土と砂土が程よく混じった畑で、環境に優しい農業で作られるとみつ金時は、甘味が強く、適度な水分が詰まっています。収穫されたとみつ金時は、徹底した温湿度管理の元で貯蔵(キュアリング)されており、最適な水分の美味しい状態を維持しながら1年中出荷されています。とみつ金時を使ったお菓子などもたくさんあるので、ぜひ食べてください。

https://www.fuku-e.com/feature/tomitukintoki

19.『日本さくら名所100選』に選ばれた、約2.2㎞の堤防沿いにおよそ600本もの桜の木が並ぶ、福井が誇る写真の桜の名所はどこでしょう。

- 1.九頭竜川

- 2.足羽川

- 3.笙(しょう)の川

- 4.多田川

足羽川(あすわがわ)

福井市内の木田橋から新明里橋の堤防沿いに約600本の桜並木が続いています。「ふくい桜守の会」では、桜を守り、後世に残すため、木のせん定や害虫駆除などの保護活動を行っています。

https://fuku-iro.jp/sakura_hozen

https://www.fuku-e.com/spot/detail_1514.html

20.勝山市では、祝い事等の食事の最後に、ごはんに赤いかまぼこや三つ葉の入った出汁をかける、お茶漬けのような食べ物を食べる風習があります。その食べ物を何というでしょう。

出典:農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/bokkake_fukui.html)

- 1.ばっかけ

- 2.びっかけ

- 3.ぶっかけ

- 4.ぼっかけ

ぼっかけ

勝山では、赤いかまぼこや三つ葉が入っただしを温かいご飯にかけて、海苔やワサビを添えて食べる「ぼっかけ」という郷土料理があります。勝山市では各店舗にて開発されたオリジナルメニューを「勝山ボッカケ」として、食べることができます。

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/bokkake_fukui.html

21.おおい町で特産品として栽培されている、糖度が高くねばり気が強いことが特徴の野菜はなんでしょう。

- 1.さといも

- 2.じねんじょ

- 3.さつまいも

- 4.にんじん

じねんじょ

おおい町名田庄(なたしょう)のじねんじょは、全国で作られているものの中でも糖度が高く、ねばり気が強いのが特徴です。山々に囲まれた土地は寒暖差が大きく、特に雪が降る寒い時期に土の中で過ごしたじねんじょは身がしまり、一層甘みが増すと言われています。

https://www.wakasa-ohi.jp/jinennjo/

22.島内には仙女の弁財天(べんざいてん)をまつった社殿(しゃでん)があることから、別名「弁天島(べんてんじま)」とも呼ばれる、美しい海や夕陽を眺められる場所としても有名な、写真の無人島の名前は何でしょう。

- 1.猫島(ねこじま)

- 2.鉾島(ほこじま)

- 3.亀島(がめじま)

- 4.海島(うみじま)

亀島(がめじま)

国・県指定無形民俗文化財「糸崎の仏舞(いとさきのほとけまい)」で有名な糸崎町の本尊千手観音(ほんぞんせんじゅかんのん)が、亀にのって渡ってきたあと、その亀が島になったと伝えられる島で、亀の形に似ていることから「亀島」と呼ばれています(※諸説あり)。

亀島(弁天島)|おすすめの観光スポット|【公式】福井県 観光/旅行サイト | ふくいドットコム

23.地下水が豊富なため「水の町」としても知られる大野市にある、かつて環境庁名水百選にも選ばれた、別名「殿様清水」と呼ばれる写真の湧き水は何でしょう。

- 1.御清水(おしょうず)

- 2.白川水源

- 3.龍河洞(りゅうがどう)

- 4.刈込池(かりこみいけ)

御清水(おしょうず)

御清水は、「名水百選」にも選ばれた大野市を代表する湧き水スポットで、清涼で自然な口当たりが評判です。大野市は地下水が豊富で、市内のあちこちに湧き水地があります。

https://www.city.ono.fukui.jp/kanko/kanko-joho/guide/yusuichi/oshozu.html

24.大野盆地の南東にそびえる山で、福井県で唯一、日本百名山に選ばれており、別名「大野富士」とも呼ばれる、大野市で最も高い山は何でしょう。

- 1.銀杏峰(げなんぽ)

- 2.赤兎山(あかうさぎやま)

- 3.荒島岳(あらしまだけ)

- 4.鷲鞍岳(わしくらだけ)

荒島岳(あらしまだけ)

荒島岳の標高は、1523.5m。「日本百名山」に数えられ、山容の美しさから「大野富士」とも呼ばれます。登山や自然観察が人気のスポットです。初夏のシャクナゲ、秋の紅葉も見事です。

日本百名山荒島岳 - 福井県大野市観光情報ー越前おおの観光ガイドー

https://www.city.ono.fukui.jp/kanko/kanko-joho/guide/arashimadake.html

25.美浜町久々子(くぐし)にある『学ぶ』、『作る』、『食べる』の体験を通して、楽しみながら園芸への理解を深めることができる施設は何でしょう。

- 1.福井県農業試験場

- 2.園芸LABO(らぼ)の丘

- 3.ふくい園芸カレッジ

- 4.園芸ビレッジふくい

園芸LABOの丘

園芸LABOの丘の敷地内には、『体験施設』、『展示ハウス』、『野草園』、『芝生広場』、『直売所・レストラン』といった施設があります。体験施設では、トマトを使ったピザ作りや多肉植物の植え付け、ミニハーバリウム作り等、わくわくする体験が盛り沢山です。また、展示ハウスでは、天井いっぱいに広がったトマトや、味の異なる数種類のトマトの収穫体験ができます。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/noushi/engeitaikensisetsu/engeitaikensisetsu.html

26.福井県と石川県にまたがる取立山(とりたてやま)は、写真の植物の群生地として有名です。この植物は何でしょう。

- 1.ミズバショウ

- 2.サツキ

- 3.カタクリ

- 4.サクラ

ミズバショウ

取立山(とりたてやま)では、なごり雪が遅くまで残る南東の斜面、石川県境にある取立平(とりたてだいら)の県境稜線上に約3000株ものミズバショウの群生地があり、その眺めは見事なものとなっています。

https://www.fuku-e.com/spot/detail_1534.html

27.あわら市にある汽水湖で、湖畔には全国でも有数の花菖蒲園(はなしょうぶえん)がある湖の名前は何でしょう。

- 1.北潟湖(きたがたこ)

- 2.水月湖(すいげつこ)

- 3.九頭竜湖(くずりゅうこ)

- 4.大佛湖(だいぶつこ)

北潟湖(きたがたこ)

北潟湖は、福井県あわら市と石川県加賀市の境界部に位置する、面積 2.13㎢の海跡湖(かいせきこ:かつて海だった場所が砂州や砂しによって外海からかく離されてできた湖のこと)で、湖の一部は「越前加賀海岸国定公園」に指定されています。多様な魚類が生息しており、マガンやマガモなどの渡来地として、環境省が定める「日本の重要湿地 500」に登録されています。毎年カヌーポロ大会も開催され、地元だけでなく県外のチームも参加して、大会が盛大に行われています。また、北潟湖畔にある花しょうぶ園は、全国でも有数のものです。6月上旬頃より約1ヶ月間、約300種20万本のはなしょうぶが咲き誇ります。

北潟湖畔花菖蒲園|おすすめの観光スポット|【公式】福井県 観光/旅行サイト | ふくいドットコム

28.坂井市丸岡町出身の石墨慶一郎(いしずみ けいいちろう)博士が育成に成功したコメの品種は何でしょう。

- 1.コシヒカリ

- 2.いちほまれ

- 3.ハナエチゼン

- 4.イクヒカリ

コシヒカリ

石墨慶一郎博士の功績をたたえ、坂井市丸岡町舟寄には銅像が建立されています。

https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/koho/shisei/koho/focus/2013/5gatsu/20130506.html

29.永平寺町は、周囲の山や九頭竜川の恵みのなかで生み出された特産品があります。通常の物より大きくて糖度が高く、風味も栄養価も高い上志比(かみしひ)地区特産の野菜は何でしょう。

- 1.トマト

- 2.ミョウガ

- 3.ネギ

- 4.ニンニク

ニンニク

品種名は最高品種とされる「ホワイト六片(ろっぺん)」。通常のものよりも大粒で糖度が高く、風味も栄養価も優れています。このニンニクを使った「ニンキーせんべい」、甘みが凝縮された「完熟上志比黒にんにく」、ニンニクたっぷりの焼肉用「ニンキーのたれ」など特産品を使った商品も販売されています。

https://shojin-eiheiji.jp/product/pro_003/

https://www.eiheiji.jp/main/archives/77

30.永平寺町の特産作物で、町内にある道の駅で大人気の大福の原料にも使われている作物は何でしょう。

- 1.スイートコーン

- 2.かぼちゃ

- 3.トマト

- 4.栗

スイートコーン

永平寺町では平成19年から玉ねぎ、にんじん、ニンニクに続く新たな特産作物を作ろうと、生でも食べられる美味しいスイートコーンの栽培が始まりました。糖度が18度近くにも達するとうもろこしで、表皮が薄く、水分量が多いため、フルーツ感覚で食べることができます。毎年、JA直売所と道の駅で販売会を行っていますが、開始30分ほどで完売してしまうほど人気商品となっています。

https://shojin-eiheiji.jp/product/pro_031/

31.「日本の滝100選」に選ばれている、池田町にある写真の滝の名称は何でしょう。

- 1.虎双ヶ滝

- 2.鯉双ヶ滝

- 3.龍双ヶ滝

- 4.竜王乃滝

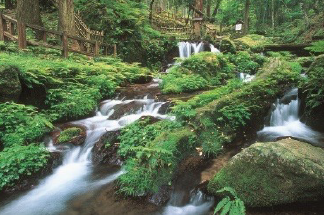

龍双ヶ滝(りゅうそうがたき)

「日本の滝100選」に選ばれた龍双ヶ滝は、高さ60mの岩肌を勢いよく水が流れ落ち、水滴の一粒ひと粒がはっきりと見える美しい滝です。夏でもひんやり涼しい避暑スポットであるこの滝には、昔、ここに龍双坊という修行僧が住んでいたという伝説と、深い滝つぼには龍が住み、時々昇天のため滝上がりをしたという2つの伝説があります。

http://www.e-ikeda.jp/see/p004016.html

32.おおい町大島が最大の養殖地となっている、上品な脂ののりと芳醇な甘み、もっちりとした肉質が自慢の福井県のブランド魚は何でしょう。

- 1.さわら

- 2.越前がれい

- 3.若狭ぐじ

- 4.ふくいサーモン

ふくいサーモン

「ふくいサーモン」は、上品な脂ののりと芳醇な甘み、もっちりとした肉質が自慢の福井県のプライドフィッシュです。水温20℃以下の環境でしか育たないと言われており、福井の冬の厳しい寒さを活かして県内4か所で養殖されていますが、その最大の養殖地がおおい町大島となっています。

https://wakasabay.jp/articles/-/1783

33.450年の歴史をもつ「今庄つるし柿」は、「一つ食えば一里、三つ食えば○里歩ける」といわれているが、○に当てはまる数字は何でしょう。

- 1.三

- 2.五

- 3.七

- 4.十

三(里)

今庄つるし柿は、北国街道を往来する際の携帯食として重宝されました。全国でも珍しいくん製した干し柿で、独特の舌触りとまろやかな甘さが特徴です。担い手農家の減少により生産数が激減したため、手に入りにくくなりましたが、町の貴重な特産品の一つです。

https://www.town.minamiechizen.lg.jp/machi/p003886_d/fil/tokusan.pdf

34.1985年、環境省が選定した「名水百選」に選ばれ、名水百選30周年を記念して開催された「名水百選」選抜総選挙では、『おいしさがすばらしい「名水」部門』で全国2位に選ばれた若狭町にある滝の名称は何でしょう。

- 1.瓜割(うりわり)の滝

- 2.不動の滝

- 3.白糸(しらいと)の滝

- 4.華厳(けごん)の滝

瓜割の滝

湧水の流量は、4,500t/日。水温が11.7℃と冷たく、その冷たさで瓜が自然に割れたとの故事から「瓜割の滝」と呼ばれています。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/water/uriwarinotaki.html

35.若狭町の特産品である福井梅には、主に4つの品種があります。そのうちのひとつについて、正しいものはどれでしょう。

- 1.南高梅

- 2.小梅

- 3.紅サシ

- 4.古城梅

紅サシ(べにさし)

福井梅の栽培の歴史は古く、江戸時代に若狭町(旧三方町)で発祥したと言い伝えられています。

福井梅の品種は主に4つ(「紅サシ(べにさし)」、「剣先(けんさき)」、「新平太夫(しんへいだゆう)」、「福太夫(ふくだゆう」)あり、中でも「紅サシ」は実が熟してくると日当たりの良い部分が紅色を帯びます。梅酒、梅干しに適しており、特に梅干しは肉厚でぽったりとした食感が特徴です。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021037/engeisinkou/ume.html

36.大野市の本願清水(ほんがんしょうず)にも生息している、国の天然記念物に指定されており、絶滅の危機に瀕するほど個体数が減少している、背と腹部のトゲが特徴の魚は何でしょう。

- 1.アユ

- 2.イトヨ

- 3.イワナ

- 4.ニジマス

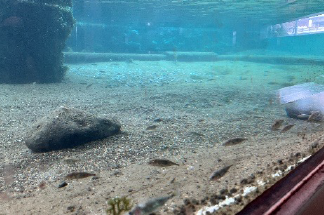

イトヨ

イトヨは、生息地が大野市の本願清水などの湧水地に限定される非常に珍しい魚です。生息するには、水温20度以下のきれいな湧水が不可欠であり、地下水保全のシンボルとされています。

イトヨ学習室 天然記念物の本願清水やイトヨについて学習しよう! 大野市公式ウェブサイト

37.ラムサール条約湿地に登録され、日本農業遺産にも認定されている三方五湖は、5つの湖から成り立っています。5つの湖のうち、周囲が長く面積が最も大きい湖は次のうちどれでしょう。

- 1.三方湖(みかたこ)

- 2.水月湖(すいげつこ)

- 3.菅湖(すがこ)

- 4.久々子湖(くぐしこ)

水月湖

「三方五湖」は 三方湖(みかたこ)・水月湖(すいげつこ)・菅湖(すがこ)・久々子湖(くぐしこ)・日向湖(ひるがこ) の5つの湖から成り立っています。中でも水月湖の周囲は、10.8㎞と最も長く、面積も4.18k㎡と三方五湖の中で一番広くなっています。

https://mikatagoko.com/mikatagoko/

38.「つるが富士」とも呼ばれる野坂山(のさかやま)の標高は、敦賀の郵便番号と同じです。標高は何メートルでしょうか。

- 1.328m

- 2.516m

- 3.742m

- 4.914m

914メートル

野坂山(のさかやま)は関西百名山、近畿百名山に選ばれている山頂からの景色がすばらしい山で、野坂岳(のさかだけ)とも言われています。平重盛が「見るたびに 富士かとぞ思ふ 野坂山 消えぬがうへに 積もる白雪」と詠んだといわれており、「つるが富士」と呼ばれ古代よりその美しさが称えられています。天気が良ければ、遠くに琵琶湖を眺めることもできます。かつて山岳信仰の対象となっていた時期もあり、山頂には野坂権現の祠(ほこら)がまつられています。

https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/about_city/news_from_facility/gaibu_shisetsu/shizennoie/nosakayama_shokai.html

39.勝山市には、世界三大恐竜博物館の一つ「福井県立恐竜博物館」があります。勝山で発掘された恐竜類で、最も最近のものはどれでしょう。(令和7年4月時点)

- 1.フクイサウルス・テトリエンシス

- 2.ティラノミムス・フクイエンシス

- 3.フクイラプトル・キタダニエンシス

- 4.フクイベナートル・パラドクサス

ティラノミムス・フクイエンシス

日本で発見された恐竜化石のうち、約8割が福井県で見つかっています。1989年に始まった発掘調査は、2023年まで30年以上継続的に行われ、鳥類を含めて7種の新種の恐竜類(「フクイラプトル・キタダニエンシス」、「フクイサウルス・テトリエンシス」、「フクイティタン・ニッポネンシス」、「コシサウルス・カツヤマ」、「フクイベナートル・パラドクサス」、「フクイプテリクス・プリマ」、「ティラノミムス・フクイエンシス」)が発見されています。

福井県の恐竜発掘|FPDM: 福井県立恐竜博物館

40.福井県と石川県の県境近くの北谷町に咲く、福井県の絶滅危惧種I類に指定されている日本の固有種で、春には直径約3センチの黄色い小さい花を咲かせる植物は何というでしょう。

- 1.フクジュソウ

- 2.キタミフクジュソウ

- 3.シコクフクジュソウ

- 4.ミチノクフクジュソウ

ミチノクフクジュソウ

直径約3センチの黄色い可憐な花であるミチノクフクジュソウは、県内では、唯一勝山市の北谷町のみで自生しています。勝山市の天然記念物となっており、地元の小中学生によって、保全活動が行われています。

https://fncc.pref.fukui.lg.jp/wp-content/uploads/2015/05/juyochi1.pdf

41.鯖江市内でもっとも標高が高く、約1300年前の717年に泰澄大師が開いた霊山で、越知山(おちさん)五山の中心に位置する山は何でしょう。

- 1.三床山

- 2.長泉寺山

- 3.文殊山

- 4.経ヶ岳

文殊山(もんじゅさん)

三床山は279m、長泉寺山は110m、文殊山は365m、経ヶ岳は182mであり、いずれも気軽に登れる里山として人気があります。文殊山の本堂には、大師自作の文殊菩薩が祀られており、知恵を授けてくれる仏として信仰を集めています。四季を通じて登ることができ、春はカタクリ・ツバキの群生や遅桜、夏は緑、秋は紅葉と豊かな自然が登山者の心を癒し、ニホンカモシカなどの貴重な動物も生息しています。

文殊山|おすすめの観光スポット|【公式】福井県 観光/旅行サイト | ふくいドットコム

42.越前市で40年以上前から栽培されているブランドスイカで、産地特有の環境が生み出す強い甘みとしゃりしゃりとした食感が格別な、日本一美味しいスイカとも呼ばれるあるスイカはなんでしょう。

- 1.越前スイカ

- 2.武生西瓜(すいか)

- 3.しらやま西瓜(すいか)

- 4.福スイカ

しらやま西瓜(すいか)

しらやま西瓜は、越前市白山地区で40年以上前から栽培されているブランドスイカです。産地特有の環境が生み出す強い甘みとしゃりしゃりとした食感は格別で、日本一おいしいスイカとも呼ばれ人気を博しています。

https://www.echizen-tourism.jp/travel_echizen/events_detail/11

43.永平寺町を流れる九頭竜川は県内で一番大きな1級河川ですが、福井市中角町(なかつのちょう)から永平寺町一帯にかけて、国の天然記念物に指定されているある魚の生息地となっています。ある魚とは何でしょう。

- 1.イトヨ

- 2.サクラマス

- 3.アラレガコ

- 4.アユ

アラレガコ

アラレガコはカジカ科の淡水魚で、別名「カマキリ」とも呼ばれ、主として流れの急な河川に棲息します。九頭竜川のアラレガコは特に成長がよく大形で、1935年(昭和10)6月7日に生息地が国の天然記念物に指定されました。

https://yumenavi.info/reference/g0119531.pdf

44.永平寺町の伝承料理である「葉っぱ寿司」に使われている葉は何の葉でしょう。

出典:農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/happa_zushi_fukui.html)

- 1.柿の葉

- 2.笹の葉

- 3.油桐(あぶらぎり)の葉

- 4.朴葉(ほおば)

油桐(あぶらぎり)の葉

「葉っぱ寿司」はアブラギリという落葉高木の葉で酢飯と一緒にサクラマスなどのマスやショウガを包んだ永平寺町を代表する伝承料理で、主に盆や祭りなどの時期に多く作られています。江戸時代、福井県は有数のアブラギリの産地であり、実から取れる桐油の耐水性を利用して、主に塗料原料として油紙や雨傘、ちょうちんなどに利用されてきました。時代が変わり、桐油として利用されなくなり、永平寺町では「葉っぱ寿司」のおすしの木として親しまれてきました。町の木にも指定されています。

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/happa_zushi_fukui.html

45.水量ゆたかな永平寺町の九頭竜川にて、地元の小学生たちが稚魚の放流も行っている、川から海にくだって回遊し、60cmほどに成長したあと、春頃に産卵のため生まれ育った川へ帰ってくる魚の名前は何でしょう。

- 1.ニジマス

- 2.カラフトマス

- 3.サツキマス

- 4.サクラマス

サクラマス

サクラマスはサケ科サケ目に属する魚であり、主に北海道から北陸にかけて分布しています。稚魚はヤマメで、海にくだって回遊し、成長したのち産卵期に川を遡上します。サクラの咲くころに遡上することからサクラマスと呼ばれています。九頭竜川はフライ・ルアーによるサクラマスフィッシングの発祥の川であり、永平寺町内にある九頭竜川中部漁業協同組合中間育成施設では、毎年、天然サクラマスから採った卵から稚魚を育成し放流しています。

https://www.town.eiheiji.lg.jp/420/423/p001446_d/fil/kouhou2011-5.pdf

46.福井県のズワイガニ漁獲量のうち、越前漁港で水揚げされる割合は何パーセントでしょう。

- 1.約13%

- 2.約48%

- 3.約76%

- 4.約90%

約76%

2023年度の福井県のズワイガニの漁獲量(越前がに、セイコガニ、水がにを含む)は443tで、そのうち越前町では336tが水揚げされ75.8%を占めており、福井県No.1となっています。

https://www.town-echizen.jp/CMSF/uploads/echizenganipr_2024_10.pdf

47.ラムサール条約湿地に登録され、日本農業遺産にも認定されている三方五湖は、5つの湖から成り立っています。5つの湖のうち、湖に流れ込む川がなく、もっとも塩分濃度が高い湖で、マダイやヒラマサといった魚が釣れる湖はどれでしょう。

- 1.北潟湖

- 2.日向湖

- 3.野尻湖

- 4.河口湖

日向湖(ひるがこ)

三方五湖は福井県美浜町と若狭町にまたがり、三方湖、久々子湖、菅湖、水月湖、日向湖の5つの湖の総称で、それぞれ水質や水深が違い、すべて濃さの違う青色に見えることから「五色の湖」と呼ばれています。

https://wakasa-mihama.jp/spot/mikatagoko/

48.キラキラと輝く白い砂浜やすきとおった海、絶景の夕日が特徴で、平成13年には「日本の海水浴場88選」にも選ばれた、美浜町が誇る海水浴場の名前は何でしょう。

- 1.ダイヤ浜

- 2.ルビー浜

- 3.サファイア浜

- 4.水晶浜

水晶浜(すいしょうはま)

美浜町にある水晶浜は、白い砂浜とすきとおった海が美しく、夏には多くの人が訪れる海水浴場です。また、広い水平線にゆっくりとしずむ夕日は絶景で、人気の写真スポットでもあります。平成13年には、環境省より日本の海水浴場88選に選ばれました。

https://www.env.go.jp/press/files/jp/2103.pdf

https://wakasa-mihama.jp/beach/crystalbeach/

49.美浜町日向(ひるが)で水揚げされる寒ブリは、あぶらがのっておりおいしいことで有名ですが、なかでも魚を一晩おいて興奮状態をおちつかせ、えらを切って血を抜き、神経抜きの処理をした、重さが8kg以上ですぐれた寒ブリを、特別な名前で呼んでいます。その名前とは何でしょう。

- 1.美浜ぶり

- 2.日向鰤(ひるがぶり)

- 3.ひるが響

- 4.みはま極

ひるが響(ひびき)

冬の期間に水揚げされる「寒ブリ」は、あぶらがのっておりとても人気があります。ひるが響は、「こだまする、評判が伝わる、他の物に影響をおよぼす」をいう意味を込めて、全国に響き渡る「極上の味」を目指してつけられました。

https://wakasa-mihama.jp/hirugahibiki/

50.高浜町青葉山のふもとにある「青葉山ハーバルビレッジ」にて、できることは次のうちどれでしょう。

- 1.フグつり体験

- 2.イカ食べ放題

- 3.ぶどう狩り

- 4.伝統的な器具を使った薬ぜん茶づくり体験

伝統的な器具を使った薬ぜん茶づくり体験

自生するハーブが多く、「薬草の宝庫」ともよばれる青葉山のふもとには、ハーバルビレッジがあります。薬ぜん茶づくりなどの体験が楽しめるほか、園内の茶カフェ「あおばやまてらす」では、しばふ公園をながめながらハーブティーや地元の食材を使ったフードメニューを楽しむことができます。

青葉山ハーバルビレッジ | 若狭高浜観光協会公式ホームページ

51.福井県には三方五湖と呼ばれる、三方湖(みかたこ)、水月湖(すいげつこ)、菅湖(すがこ)、久々子湖(くぐしこ)、日向湖(ひるがこ)の5つの湖があります。2019年には持続的な漁業文化が評価され、日本農業遺産に認定されました。持続的な漁法のなかで、現在でも冬に三方湖で行われている、コイやフナをとる際の伝統漁法はつぎのうちどれでしょう。

- 1.湖のコイやフナを傷つけないように、手づかみで漁をする

- 2.水面を竹さおでたたき、水温が低い湖底にいるコイやフナを驚かせることでさし網に追い込む

- 3.竹さおをモリのように加工して素もぐり漁をする

- 4.三方湖の周りにいる鳥を調教して一緒に漁をする

水面を竹さおでたたき、水温が低い湖底にいるコイやフナを驚かせることでさし網に追い込む

三方五湖は、湖ごとに塩分濃度や水深が異なり、そこにすむ魚介類の種類も異なるため、湖ごとにとれる魚が違います。三方湖では、浅い水深を活かして、水温が低くなる冬に、湖の底で落ち着いているフナやコイを驚かせてさし網に追い込むという、伝統的な漁法「たたき網漁」が、現在でも行われています。環境にやさしく持続的で、世界的にみても三方湖ならではの独特な漁法です。

https://mikatagoko.org/

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_3_181.html

52.池田町で古くから保存食として冬に作られた「ばんこもち」は、うるち米ともち米に何を合わせて作られているでしょう。

- 1.くるみ

- 2.きな粉

- 3.よもぎ

- 4.チョコレート

よもぎ

「ばんこもち」はもち米に春に採れた「よもぎ」をたっぷり使用して作る、平べったいよもぎ餅です。冬の保存食として作られていたため、水が冷たくカビの生えにくい寒の時季に作って乾燥させ、食べるときは水でふやかしてから焼いたりお味噌汁に入れたりして調理します。「ばんこ」とは丸太の断面のことで「鍋敷き」の通称もあります。

https://www.e-ikeda.jp/new/p004285_d/fil/gonomi18_2020autumnwinter.pdf